📡 Une menace virale discrète mais systémique

Dans le paysage de la biologie de la conservation et de la santé écosystémique, le canine distemper virus (CDV) — ou maladie de Carré — s’impose comme un facteur perturbateur majeur, encore sous-exploité dans les stratégies de surveillance faune-santé.

Historiquement étudié chez les canidés domestiques, le virus montre aujourd’hui une extension zoonotique interespèce préoccupante dans la faune sauvage : renards rouges, loups, ratons laveurs, mustélidés, mais aussi hyénidés, grands félins, et certains primates non humains dans des cas documentés.

🔬 Virologie du CDV : une logique d’infection multisystémique

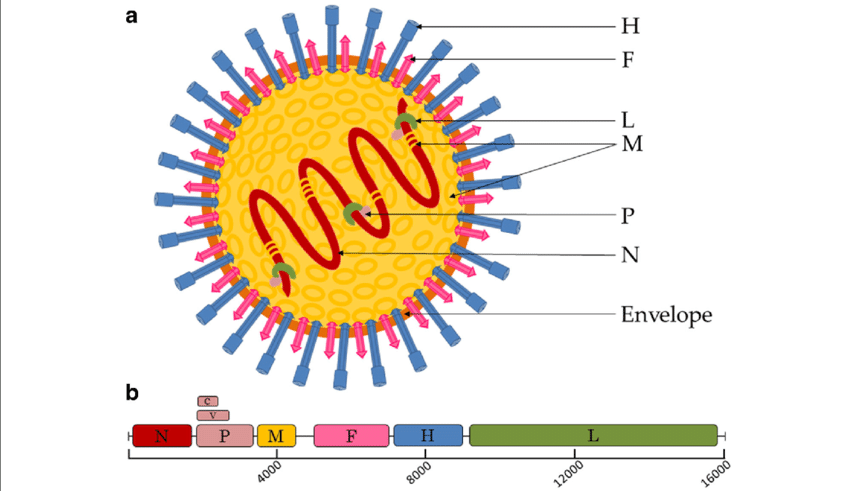

Le CDV appartient à la famille des Paramyxoviridae, genre Morbillivirus, et présente une structure génomique ARN simple brin, sens négatif.

Chez l’animal, la transmission s’effectue principalement par aérosols, et les premières cellules ciblées sont généralement celles des voies respiratoires supérieures.

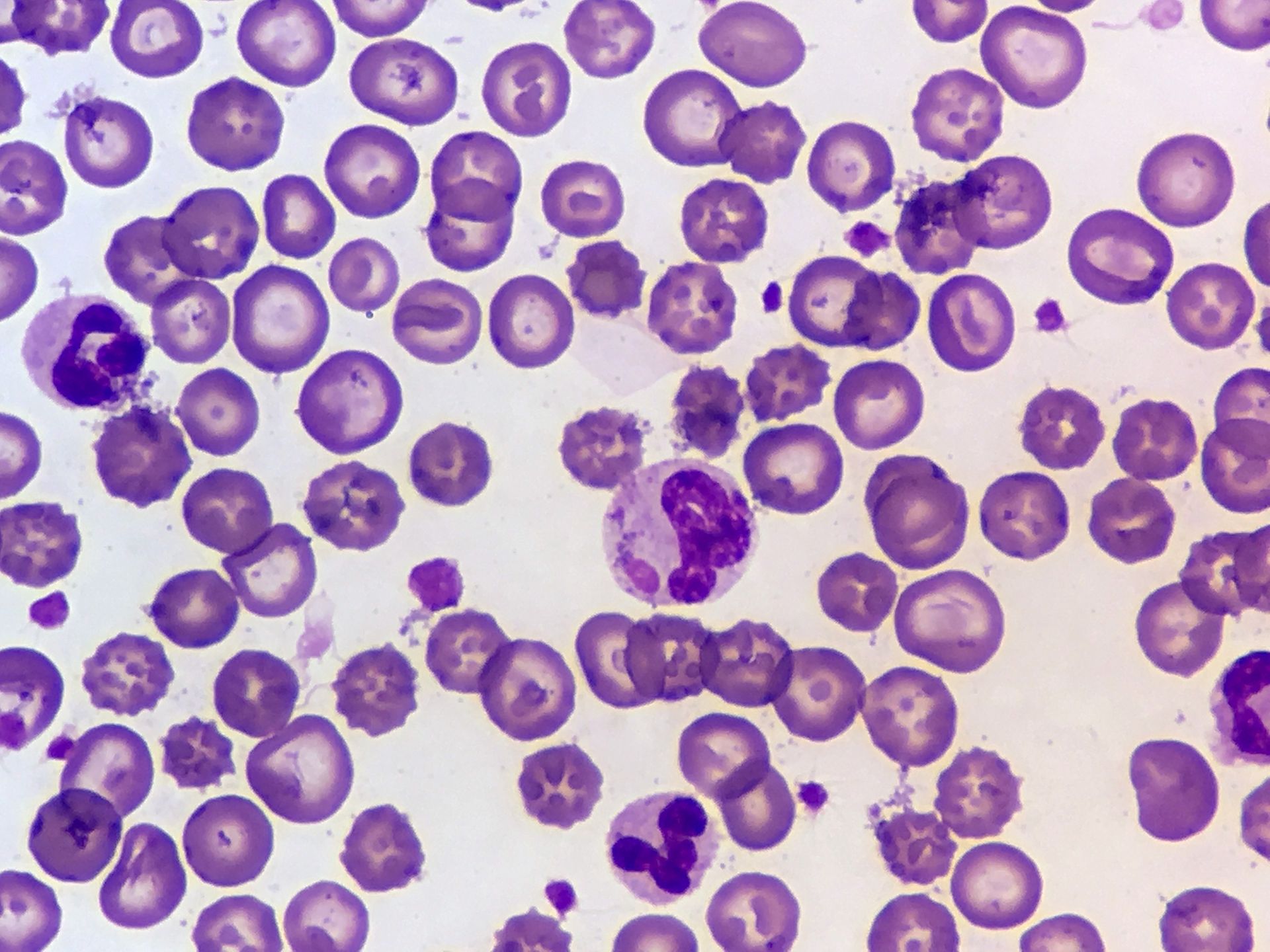

S’en suit une phase de virémie primaire, facilitée par l’infection des lymphocytes et des monocytes, permettant la dissémination systémique du virus. Les tissus lymphoïdes, l’épithélium gastro-intestinal, et le système nerveux central sont des cibles fréquentes lors de l’évolution avancée du virus.

Cette dynamique infectieuse progressive crée une altération immunitaire chez l’hôte et augmente sa vulnérabilité à des co-infections environnementales ou opportunistes.

🌍 Répartition mondiale et foyers épidémiologiques

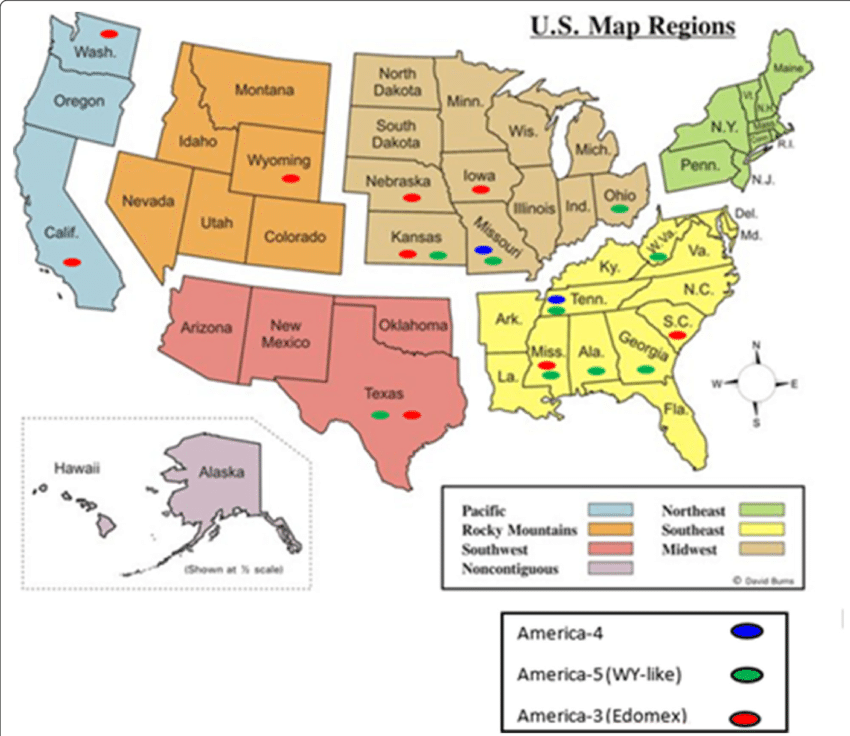

La distribution géographique du CDV est globalement cosmopolite. Les études de terrain, associées aux données issues de la surveillance passive et active, mettent en évidence une prévalence accrue dans certaines zones où :

- Le chevauchement des territoires entre espèces sauvages et animaux domestiques est significatif

- Les politiques de vaccination canine sont disparates ou inexistantes

- Les migrations saisonnières ou les dynamiques de meutes favorisent la transmission

Des cas persistants ont été documentés en Asie centrale, en Europe de l’Est, dans certaines régions boisées d’Amérique du Nord, ainsi que dans plusieurs réserves naturelles africaines.

🐾 Impacts sur les espèces clés : focus renards et loups

Chez le renard roux (Vulpes vulpes), le virus provoque fréquemment une altération du comportement observable : mouvements erratiques, baisse de vigilance, désorientation, qui entraînent des perturbations écologiques locales.

Chez le loup gris (Canis lupus), les effets systémiques peuvent générer des dérèglements dans l’organisation sociale de la meute et impacter les dynamiques prédatrices.

Dans les deux cas, les individus symptomatiques peuvent contribuer à la transmission du virus vers des zones périurbaines ou agricoles, ce qui renforce les tensions entre gestion de la faune et protection de l’élevage.

⚙️ Outils biotech et surveillance proactive

La gestion du CDV ne repose pas uniquement sur l’intervention vétérinaire, mais s’inscrit désormais dans une approche biotechnologique intégrée.

Les tests de détection rapide, les matrices multiplex, et les systèmes de surveillance portable sur le terrain sont devenus essentiels pour :

- Évaluer la prévalence virale régionale

- Cartographier les zones à risque élevé

- Guider les décisions de terrain des ONG, parcs naturels, ou centres de soin

- Réduire les délais entre observation clinique et confirmation virologique

🧠 Conclusion : biotech, biodiversité et anticipation

La propagation du CDV rappelle l’importance d’une vision écosystémique de la santé, où la technologie, la biologie de terrain, et la veille épidémiologique doivent travailler en synergie.

Plutôt que de réagir à la disparition d’espèces ou aux conflits homme-animal, il est essentiel d’investir dans des outils de détection précoce, dans une logique de résilience écologique